こんにちは。

岐阜県羽島市の三愛の山村です。

私たちの耳は、音が聞こえるようにするための複雑な仕組みを持っています。

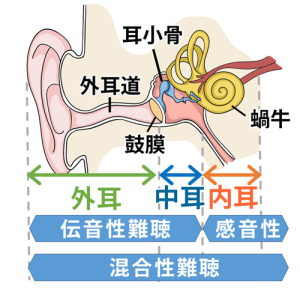

耳は大きく外耳(がいじ)、中耳(ちゅうじ)、内耳(ないじ)の3つの部分に分けられます。

各部位の働きと構造

外耳: 音を集める役割を果たす「耳介(じかい)」と、

音の通り道である「外耳道(がいじどう)」から構成されます。

外耳道は約3cmの長さがあり、主に3000~4000Hzの音を10dB増強する共鳴管の働きをします。

中耳: 外耳道から入った音の振動を受け止める「鼓膜(こまく)」と、

鼓膜の内側にある3つの小さな骨「耳小骨(じしょうこつ)」(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)で構成されます。

鼓膜とアブミ骨底板の面積比、およびツチ骨とキヌタ骨のてこ比によって、

音が内耳に伝わる際にそれぞれ25dBの増強がされます。

内耳: 渦巻き状の「蝸牛(かぎゅう)」と、バランス感覚を司る「半規管(はんきかん)」から構成されます。

蝸牛は音の振動エネルギーを電気エネルギーに変換し、聴神経を通じて脳に音を伝えます。

蝸牛の入り口部分は高い音を、先端部分は低い音を知覚すると言われています。

難聴の種類

難聴は、障害が起こる部位によって主に3つの種類に分けられます。

伝音難聴(でんおんなんちょう): 外耳や中耳の障害によって起こる難聴で、音が伝わりにくくなったり、

増幅されにくくなったりします。この種類の難聴は、治療や手術によって改善する可能性があります。

感音難聴(かんおんなんちょう): 内耳より奥(聴神経や脳)の障害によって起こる難聴です。

音が電気信号に変換されたり、分析されたりする過程に問題が生じます。

一般的に治らない難聴とされていますが、突発性難聴のように例外的に早期治療で改善が期待できるケースもあります。

感音難聴はさらに、内耳の障害による「内耳性難聴」と、聴神経や脳の障害による「後迷路性難聴」に分けられます。

混合性難聴(こんごうせいなんちょう): 伝音難聴と感音難聴の両方が組み合わさった状態です。

耳の仕組みと難聴の種類を理解することは、適切な対処法や治療法を検討する上で非常に重要です。