こんにちは。

岐阜県羽島市の三愛の認定補聴器技能者の山村です。

難聴がある方とのコミュニケーションは、聞く側だけでなく話す側にも工夫が必要です。

特に、難聴の種類によっては、大きな声で話すことが逆効果になる場合があります。

今回は難聴の方が聞き取りやすい話し方を解説していきます。

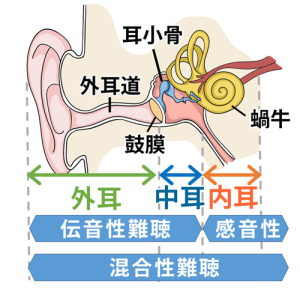

難聴の種類の再確認

伝音難聴:

音が伝わりにくくなる、または増幅されにくい難聴です。

外耳や中耳の障害が原因で、基本的には音を大きくすれば聞き取りやすくなります。

感音難聴:

内耳より奥(聴神経や脳)の障害による難聴です。

音を電気信号に変換したり、分析したりする能力に問題が生じます。

この場合、単に音を大きくするだけでは不十分で、分析しやすい音を聞かせることが重要です。

言葉の聞き取りは脳が行うため、脳が分析しやすい話し方が求められます。

また上記の二つの難聴を合わせた混合性難聴もあります。

やってはいけない話し方

1.必要以上に大きな声で話す:

補聴器や人工内耳を装用している難聴者にとっては、声が大きすぎると

「うるさく」聞こえてしまい、かえって言葉の聞き取りが悪くなることがあります。

普通の声の大きさで十分です。

2.耳元で話す:

これも音量を過度に大きくしてしまうだけでなく、口元が見えなくなるという

大きなデメリットがあります。口元の動き(視覚情報)は、

難聴者が言葉を聞き取る上で非常に重要な情報源です。

3.見えないところから話しかける:

補聴器や人工内耳は、基本的に前方からの音を拾いやすいように設定されています。

後ろや横から話しかけられると、声が聞こえないだけでなく、

話しかけられていること自体に気づかない場合があります。

聞き取りやすい話し方のコツ

1.通常の声の大きさで、ゆっくり、はっきりと話す:

音量が適切であれば、言葉が伝わりやすくなります。

2.相手の正面から話す:

口元が見える位置から話すことで、視覚情報が聞き取りの助けになります。

3.単語一つ一つを区切って強調する:

例えば、「明日の天気は雨なので、遠足は中止になったよ」という文章なら、

「明日」「天気」「雨」「遠足」「中止」といった重要なワードを意識的に強調して話すことで、

難聴者は全体の内容を推測しやすくなります。

日本語は助詞が抜けても意味が通じやすい特徴があるため、

キーワードが聞こえれば理解が進むことが多いです。

コミュニケーション全体への配慮 難聴者は、会話をする際に周囲が思う以上に神経を使っています。

何度も聞き返すのは相手に悪いと感じたり、諦めて分かったふりをしてしまったりすることもあります。

補聴器や人工内耳を上手に使えている方でも、完璧に聞き取れているわけではありません。

話す側が難聴を正しく理解し、聞き取りやすい話し方を心がけることで、

双方にとってより良好なコミュニケーション環境を築くことができます。

難聴のある方だけが負担を背負うのではなく、お互いに歩み寄ることが大切です。